550 anni dalla nascita di Ariosto: l’omaggio di Anassilaos a Reggio

Il poeta trovò nel reggino Simone Furnari uno dei primi e più appassionati commentatori dell’Orlando Furioso

04 Giugno 2024 - 11:40 | Comunicato

Dopo Francesco Petrarca, ricordato nel 650° della morte (1304-1374), un altro grande della letteratura italiana al centro dell’incontro promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava, con il Patrocinio del Comune, che si terrà giovedì 6 giugno alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè della Villetta De Nava: Ludovico Ariosto (1474-1533) nel 550° della nascita.

Entrambi i poeti, che appartengono di diritto alla grande letteratura universale, sono in parte riconducibili, per taluni aspetti, alla nostra Reggio Calabria. Se il primo (Petrarca) apprese, grazie a Barlaam di Seminara e Leonzio Pilato, la lingua e la letteratura greca aprendo di fatto la via all’Umanesimo di cui i due possono bene a ragione essere considerati dei precursori, il secondo (Ariosto) trovò nel reggino Simone Furnari (o Fornari) uno dei primi e più appassionati commentatori dell’Orlando Furioso nonché il primo biografo attento e ben documentato dato che poté attingere alle testimonianze del figlio dello stesso Ariosto, Virginio.

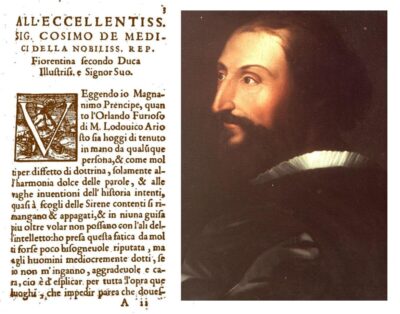

Il testo in due volumi, “La Spositione di M. Simon Fornari da Rheggio sopra l’Orlando Furioso di M. Ludovico Ariosto”, il primo dedicato al Duca Cosimo dei Medici e il secondo ad Agostino Gonzaga, Arcivescovo di Reggio dal 1537 al 1557, edito nel 1549 a Firenze presso la casa Editrice Torrentino e sarà esposto al pubblico in occasione della manifestazione.

A parlare di Ariosto, dopo i saluti della Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Giuseppe De Nava e l’introduzione Prof.ssa Pina De Felice, responsabile poesia Anassilaos, sarà la Prof.ssa Francesca Neri mentre la lettura dei versi del poeta sarà a cura della Dott.ssa Daniela Scuncia. L’Orlando Furioso rappresenta la conclusione di quella tradizione epica-cavalleresca riconducibile al “Ciclo Carolingio” che ha al suo centro le vicende dei paladini di Francia intorno a Carlo Magno e al più importante di essi, quel Rolando la cui “Chanson de Roland” è tra le opere più rappresentative della letteratura francese medievale.

Tale ciclo si diffonde in Italia, nelle corti del Centro Italia e nell’Italia Meridionale. Basti pensare alla Chanson d’Aspremont, o Canzone d’Aspromonte che ha come teatro l’Aspromonte e la città di Risa (Reggio Calabria in lingua araba) o la tradizione dei pupari siciliani oppure a poemi quale il Morgante di Luigi Pulci e l’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo (1441-1494), poeta vissuto alla corte degli Estensi di Ferrara, che è il precedente più immediato per Ludovico Ariosto.

Il Boiardo lo lasciò incompiuto prima della morte e da qui lo riprese l’Ariosto in un clima spirituale e politico completamente cambiato dacché la discesa in Italia di Carlo VIII aveva aperto la via alle ingerenza delle grandi potenze (Francia, Spagna, Impero) nel bel Paese che in un breve volgere di anni avrebbe perso la sua autonomia mentre le piccole corti italiane, all’interno delle quali aleggiava ancora alla fine del XV secolo l’ideale cavalleresco, dovevano ora difendere con le armi la propria libertà ed esistenza.

I primi decenni del XVI secolo furono infatti per l’Italia segnati da conflitti aspri e lo stesso Ariosto, a servizio degli Estensi e in più circostanze ambasciatore presso papa Giulio II, ebbe a sperimentare la crudezza del momento rischiando anche di persona. In tale situazione così estrema forse al poeta restavano la “poesia” e la “fantasia” come estremi rifugi ad una realtà tragica.

Non a caso Benedetto Croce, con un giudizio sostanzialmente non modificato dagli studiosi successivi, ritenne che il centro dell’Orlando Furioso fosse “l’armonia” e che Ariosto fosse il “poeta dell’armonia cosmica” anche perché il poeta al tumulto del mondo esteriore, alla sua violenza, si provava a rispondere con una saggezza priva di moralismo, con quel certo ottimismo che nasce dalla consapevolezza dei contrasti e dall’idea che, come affermava Luigi Pulci:

“La vita sia uno zibaldone mescolato di dolce e amaro e di mille sapori vari“.

D’altronde chi aveva la ventura di vivere in quel tragico primo cinquantennio del Cinquecento aveva dinanzi a sé due vie:

“andare drieto alla verità effettuale della cosa, (piuttosto) che alla imaginazione di essa”

come il Machiavelli del Principe o rifugiarsi in un mondo fantastico nel quale reinterpretare e rimodulare la dura realtà.